Mercoledì 19 settembre 2001

Dall’agenda di Marie:

“Crediamo di avere un’anima ma non sappiamo se è davvero così.”

Lunedì 3 settembre ore 21:15

La notte, una signora in abito lungo, stava infilando le sue dita nella sera che pian piano svaniva lasciandole timorosamente spazio. Erano dita nodose, come quelle dei guanti di gomma per travestirsi da Dracula. Aveva unghie lunghe, arcuate e lucide. Cercava qualcuno, vagava per la città con la sua divisa nera.

Ogni volta che camminando mi trovavo in quella fresca scorza, mi sentivo come un agrume non ancora sbucciato, denso, profumato, umido e vivo. In quella condizione, sorgeva un comportamento che consideravo vagamente cretino: facendo finta di essere qualcun altro, dovevo rispondere alle domande che sbocciavano improvvisamente. Quella sera era il turno della domanda che più mi metteva in crisi: “Perché la mia felicità è sempre così instabile?”. Dovevo immedesimarmi nello scarafaggio di Kafka, al suo risveglio. Non sarebbe stato semplice.

La metà del globo dove mi trovavo era in versione dark. La terra stava per cominciare un nuovo sogno. Uno di quelli che il mattino dopo non si ricordano ma ti lasciano un retrogusto che prosegue anche quando sei invece nella metà illuminata. La torre Velasca, arancione e a forma di fungo, era il punto di riferimento, l’osservatorio più bello di tutta Milano. Dovevo sincerarmi della sua presenza per poi proseguire. A lungo mi ero chiesto di quale porzione di mondo avrebbe avuto consapevolezza l’abitante dell’ultimo piano ma ne avevo avuto uno strano timore fino al giorno in cui avevo trovato un appartamento in affitto.

Non sapevo ancora che la terra fosse un essere compiuto, con un nutrimento e un sostegno da parte di due entità esterne come il sole e la luna che ci ballavano il tango intorno, e non avrei mai immaginato che la vicenda che stavo per vivere me lo avrebbe fatto capire con una tale chiarezza. Avevo fino ad allora creduto di poter cambiare il corso delle cose, ma solo adesso stavo per capire che esistevano leggi immutabili alle quali il piccolo ometto, pulviscolo del grande essere, non avrebbe potuto far altro che asservirsi. A dire il vero una scelta l’aveva: il compiere uno sforzo per affrancarsi dalle leggi che lo sovrastavano ma questo avrebbe potuto essere contro natura.

Avevo 33 anni, una laurea inutilizzata, un sogno segreto nel cassetto, un piccolo tatuaggio sulla mano sinistra, mettevo le posate nel terzo cassetto per sembrare originale e odiavo i mobili economici da auto montaggio anche se me li ero comprati lo stesso nella speranza che la scelta della loro posizione potesse impreziosirli. Avevo nell’armadio un cappotto sgualcito da trenta euro che Saraluna non sopportava, un paio di scarpe da trecentoventi e non sopportava nemmeno quelle anche se rappresentavano la mia contraddizione che invece le piaceva. Avevo molti libri, alcuni dei quali che mi ero convinto e raccontavo in giro di avere rubato io, ma non era vero. Fuori dall’armadio una sedia rubata in un negozio dove lavoravano commessi antipatici. Speravo che gli ufo esistessero ma sarebbe stato solo un modo per spiegarsi le stranezze di alcune persone come per esempio Sara. Ogni mattina mi svegliavo in apnea e, per qualche minuto, se c’era, guardavo lei. Ragionavo usando il metro della vanità e della contrapposizione degli uomini. Come se tutto avvenisse o fosse negato in relazione a quelle due funzioni. Queste caratteristiche cambiavano di anno in anno. Erano un modo per monitorare due elementi spia della mia personalità: la maschera di turno e l’omologazione alla realtà.

Saraluna era la mia ragazza da un paio d’anni, era strana di default e anche con gli elementi spia multipli che avevo collezionato per lei, era un essere difficile da monitorare. Cambiava troppo in fretta e talvolta vestiva abiti del tutto sconosciuti. Negli ultimi giorni ancora di più e l’aria intorno a noi sembrava diventata improvvisamente densa e colorata di giallo. Proprio come il colore di un sogno ricorrente dove un Hoxy (il nuovo nome datomi da lei nei nostri primi giorni di vita) quindicenne, vedeva la sua stanza riempirsi d’acqua color liquore Strega e non riusciva a liberarsi dalle coperte rimboccate.

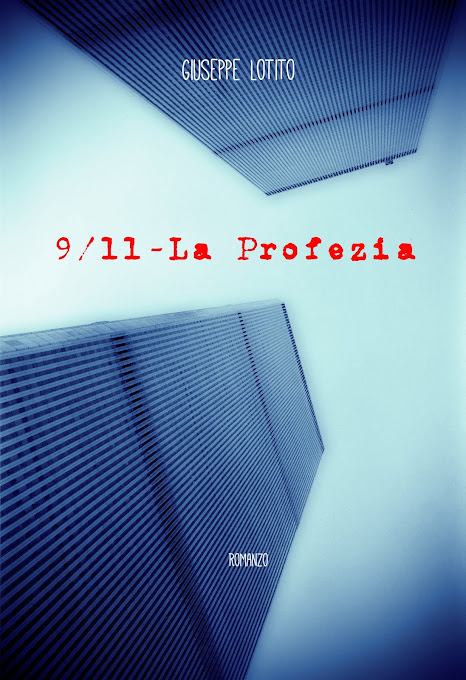

I suoi occhi erano più invisibili del solito, sembravano nascosti fra la carne delle palpebre. In quegli ultimi giorni ancora di più. Due fessure misteriose dalle quali non trapelavano emozioni, o meglio, non trapelavano le sue solite emozioni, soprattutto quando mi raccontava di strani sogni che occupavano la sua RAM notturna. Sogni sulla torre di Babele che in realtà erano due, che in realtà scomparivano.

Non riuscivo nemmeno a controllare l’intermittente strabismo che in quei due anni avevo scoperto provenire dal suo rilassamento e che ovviamente mi aveva fatto perdere la testa. I suoi capelli sembravano cresciuti di colpo. Lei diceva che erano solo diventati impettinabili. Io credevo che potesse essere solo una scusa per farla finita con quel taglio. A me piaceva tantissimo e speravo che non lo cambiasse mai.

Da giorni si era fatta silenziosa ed era sincera quando diceva di non avere niente, ma per esempio aveva smesso di girare per casa nuda con addosso solo i suoi calzini antisdruciolo con le impronte dei gatti sulla suola. Si copriva, come per proteggersi e, da qualche tempo, aveva smesso di accorciarsi i peli del pube assicurandomi che era solo una versione anni settanta. Ogni tanto apriva il frigo, ci guardava dentro assorta e poi lo richiudeva senza prendere niente. Non stava cercando qualcosa da mangiare o da bere, piuttosto, qualcosa d’invisibile da percepire. Continuava a tirar fuori New York ma senza farmi capire il perché. Cercava un viaggio dell’ultimo minuto ma non lo aveva ancora trovato. Andava più spesso in sinagoga e a tirare le sue frecce in un bosco ma non sapevo di quale si trattasse, in ogni caso la frequenza era cambiata di poco.

Saraluna aveva ventotto anni. Studiava architettura quando se lo ricordava. Odiava le mele lasciate a metà ad ossidare nel portafrutta (definizione del disordine), gli sportelli degli armadi aperti (paura degli intrusi), ma l’asse del wc sollevata non le dava alcun fastidio, al contrario della maggior parte delle femmine conosciute. Non capiva il perché delle posate nel terzo cassetto e la innervosivano le scarpe a forma di biscotto. Amava i mobili antichi, come i ricordi, perché diceva che le davano l’idea che da un momento all’altro, indagandoli, in un qualche doppio fondo foderato con carta a fiorellini di giglio, si sarebbe scoperta una lettera che avrebbe potuto riunificare una qualche famiglia dispersa. Amava tirare con l’arco ma non ne parlava mai; adorava il rumore delle moto rosse vecchio stile, asserendo che il rosso c’entrava col rumore; amava la musica di Bach e fare il bagno in due leggendo Topolino da sola. Non ero mai riuscito a trovare un comune denominatore fra quelle caratteristiche, a parte il disordine. La notte non riusciva mai a addormentarsi dopo di me. La mattina non si svegliava mai per prima. Ogni giorno si presentava a colazione con un’idea nuova, che poi abbandonava nel giro di poche ore. In quei giorni niente. Aveva il viso chiaro e sempre l’espressione di chi ha appena finito di fare l’amore. Le labbra umide come quel giorno sul davanzale. Negli ultimi giorni aveva rifatto il sogno che l’aveva scioccata e si era ripetuto in modo identico le ultime tre notti consecutive. Riguardava una stampa raffigurante la torre di Babele, l’aveva vista davvero nella sala d’attesa del suo dentista. Quest’ultima prendeva vita, lei vi entrava come in un cartone animato in bianco e nero, tutti fuggivano e si disperdevano, proprio come si trovava scritto sulla Bibbia. La torre si sdoppiava e pure lei, abitandole entrambe ubiquamente. A quel punto non riconosceva più qual era delle due. Poi compariva Abramo e metteva d’accordo tutti quelli che non si capivano ma le torri all’improvviso crollavano e lei si risvegliava in preda a una crisi. Quella serie di sogni la lasciava intontita per tutto il giorno ed era evidente che non mi stesse raccontando tutta la verità. La sorprendevo con lo sguardo fisso nel vuoto ma anche in quei casi cercavo di non essere invadente: mi limitavo a fare una domanda e via.

Camminavo tra la sera e la notte e tra tutte quelle considerazioni, lasciandomi il grattacielo arancione come meta finale, diciassettesimo piano. Ero immerso nella mia domanda e la prima risposta di quello scarafaggio rivoltato ruotava intorno alla paura della propria identità. Ero distratto da una strana sensazione corporea. Quella sera nel dojo le pratiche mi avevano in un certo senso modificato. Uno strano presentimento non aveva permesso che la mia mente fosse libera di trovare gli accordi nei quali risuonare.

Alla fine della lezione il maestro aveva indicato una nuova postura e avviato una insolita meditazione “a birilli”, senza termini di tempo. Uno alla volta, a propria discrezione e in silenzio, avremmo potuto abbandonare la sala di pratica.

L’effetto fu quello di aver lasciato un segno nella mia memoria profonda, una lieve e affascinante sensazione di vuoto, durata solo qualche momento e insieme un macroscopico stordimento corporeo.

Guardavo la notte scendere e immaginavo il bungee jumping dalla torre Velasca. Diciassette piani in caduta libera. Dovevo camminare per quaranta minuti circa e poi l’avrei avuta davanti. Ripensavo alla domanda sulla felicità, alle due ore immobili e ai due minuti di vuoto, per poi giungere al capolinea: i sogni di Saraluna. Quei pensieri zampillavano dalla mia testa disperdendosi nell’aria circostante. Incrociavo gli occhi di Saraluna ogni volta che cambiavo inquadratura, proprio allo stesso ritmo del mio battito delle ciglia.

L’aria era quasi fredda, per essere settembre. Il corpo caldo e asciutto. Indossavo una camicia bianca, tenendola fuori. I piedi nudi nei sandali mi davano la sensazione di essere sprotetto.

Quei pensieri circolari, come microscopiche mongolfiere allacciate al mio corpo, non mi abbandonavano mai. Per un attimo lasciai da parte lo scarafaggio di Kafka e la musica rilassante della meditazione cedendo spazio a una fantasia avuta la sera prima: entravo in un locale per chiedere alla prima ragazza incontrata, di lasciarsi baciare. Subito dopo, avevo pensato a un cane che da piccolo mi aveva morso (ora avrei avuto una reazione diversa), attaccato a questo, il pensiero di vedere all’improvviso qualcuno buttarsi da un balcone, diventare l’eroe che lo salvava prendendolo al volo. Poi a un tale che, a dodici anni, mi aveva chiesto di masturbarlo. Di colpo apparivano quelle rose rosa che per il mio ultimo compleanno erano arrivate facendomi sentire a disagio. Che razza di percorsi realizzava il mio cervello?

La coda di quella cometa di pensieri, non troppo luminosi ma colorati, sarebbe stata ben presto recisa da un incontro inatteso e quello stato d’ascolto del mio sonnolento benessere, sarebbe stato presto stordito.

La nuova domanda era rivolta ad una Lancia Y, che da qualche minuto mi stava seguendo, spingendomi in uno stato d’inquietudine. L’avevo già notata nel voltarmi a contare le traverse. Avevo l’infondata certezza che fosse foriera di cattive notizie. Mi seguiva a passo d’uomo e io, con la mia bella camicia bianca, profumato di doccia schiuma alla menta e mirtillo, mi ero girato a guardare, sperando in una sorpresa da parte di qualche amico ma nell’auto non c’era nulla di quel genere. Niente che mi potesse lasciare indisturbato.

Addio ai miei pensieri incontrollati.

La macchina mi aveva affiancato. Quattro individui erano girati verso di me. I due sul sedile posteriore mi guardavano con le loro facce da mastini. I due davanti, con un sorriso burbero sul volto, sembravano voler attrarre la mia attenzione e sondare la mia paura. Invece mi sentivo solo a disagio e sulla mia faccia tesa, era impressa una sola domanda sulla provenienza dei quattro individui.

Una folla, considerate le circostanze, interessata a inspiegabilmente a me. La borsa! Ecco! La mia borsa era uguale a quella di un loro amico. Aveva scritte orientali ricamate in argento e nell’oscurità stavano cercando di capire se fossi effettivamente lui. Mi stavo innervosendo.

Una sfrizionata e via, l’automobilina piegata sotto il peso dei quattro uomini e della forte accelerazione, si era infine allontanata non appena raggiunto l’ingresso di casa. Ero riuscito a leggere al volo la targa. Sulla bandella blu c’era la sigla di Napoli. A Milano se ne vedevano ben poche.

Un fatto semplice, senza effettiva consistenza, mi aveva rapito e ora costituiva il mio giogo. E la felicità di prima? La mia felicità come metà di un biscotto caduto nel latte, si stava per squagliare e non sarei riuscito a recuperarla. Sarebbe diventata tutt’uno con un liquido bianco e dolciastro che assomigliava alla nebbia che mi aveva sorpreso negli ultimi giorni. Di colpo era come se quella felicità non l’avessi più meritata. Era questa la più forte e stupida delle convinzioni.

Entrai, presi un’ascensore troppo lento che saliva come una bolla d’aria in una gigantesca trachea ed era diventato un crogiolo di domande e risposte inutili, oltre che l’incubatrice di un nuovo virus emotivo per il quale non avevo ancora sviluppato anticorpi.

Arrivato in casa, i due occhi a fessura di Sara pensai che avrebbero colto ogni minima variazione d’umore, intuito domande e risposte inevase e atteso una confessione. Io di risposte sensate non ne avevo. Non volevo nemmeno preoccuparla o infettarla con quel ceppo ancora sconosciuto.

Saraluna era la mia ragazza da due anni ma si trasferiva temporaneamente da me solo nei periodi durante i quali sostituiva lo studio con dei film cinesi sconosciuti e lunghe osservazioni dall’alto sulla città notturna. In quei preziosi momenti, mi ritrovavo avvolto da un calore così denso da non sentire il bisogno di aggiunte, neppure di musica.

Era l’ultima sera della settimana trascorsa insieme. L’indomani sarebbe tornata da sua sorella Francesca, dove avrebbe resettato gli equilibri interiori destabilizzati dall’approssimarsi della fine degli studi. Io volevo qualcosa di più ma lei doveva ancora partorire una laurea in architettura che non sembrava voler uscire dalla sua pancia. Dopo di che tutto sarebbe venuto da solo.

L’ascensore più lento di Milano risaliva come un sub che riemerge dal profondo. Feci qualche smorfia guardandomi allo specchio gonfiando le guance al massimo. L’intenzione conscia era quella di togliermi quell’espressione di dosso; quella inconscia, di prendere contatto con qualcosa che non si fosse lasciato toccare dall’evento: la parte del biscotto rimasta asciutta fra le mie dita. Slacciai un altro bottone della camicia nella speranza di distrarla. Mi piaceva il ciondolo che mi aveva regalato ma lo tenevo sempre nascosto. Era un piccolissimo falco d’oro appeso a un cordino nero di caucciù che non aveva mai cambiato petto.

Amavo da morire Saraluna, non poteva che essere così. Era l’ultima sera. Me lo stava ricordando anche lo specchio dello scafandro.

In quel periodo sembrava non ci dimenticassimo mai l’uno dell’altro. Eravamo in attesa di una svolta che immaginavamo scioccante ma positiva. Pensavo, in ogni caso, di non poter fare a meno di lei. Mi sarebbe piaciuto un rapporto con la erre maiuscola. Vivere con lei, affrontare qualche prova insieme. Cascare di petto in un progetto che ci portasse nel paese delle meraviglie ma lei era distratta da qualcos’altro. Forse avrei dovuto inventare un sistema per riagganciarla, ma avevo l’impressione che non sarebbe stato rispettoso, né leale.

Non azzardavo supporre che ci fosse un altro uomo. Me lo avrebbe raccontato, non si sarebbe caricata di un peso tanto grande. E poi la sua morale glielo avrebbe impedito. La sua fragilità non l’avrebbe sopportato e nemmeno il suo bianchissimo lenzuolo a forma di anima.

Entrai in casa. Trovai le candele accese e le finestre aperte, la musica e il disordine generato dalla sua taurina presenza. Saraluna disseminava il terreno di oggetti, sembrava voler segnare il territorio come un animale a quattro zampe. Il profumo di melone appena tagliato e quello di shampoo alla frutta si mixavano l’uno nell’altro e riuscivano a portarmi in una dimensione sensuale. La trovai dopo essermi guardato intorno qualche momento. Stava succhiando una pesca cercando di non farla sgocciolare. Leggeva con i capelli appoggiati sulle fotocopie, appoggiate sulle ginocchia. Stava seduta per terra davanti al divano. Maglietta e slip. Gli occhiali da vista retti come sempre dalla mano destra, sottolineavano tracciando righe invisibili. Mi sedetti dietro di lei senza dire niente, chiusi gli occhi, posai delicatamente le dita sulla sua nuca e scrissi “come stai?” sovrapponendo le lettere invisibili. Il suo saluto fu quello di non rispondere. In quel gioco avevamo stabilito che non si poteva parlare. Lanciai un’occhiata quasi involontaria a quello che stava leggendo ma era crittografato nella sua lingua.

Facemmo l’amore una sola volta. Le carezze durarono fino a notte fonda poi ci addormentammo. Prima lei, poi io, come sempre. Avremmo dovuto decidere come e quando sposarci ma l’argomento non aveva trovato ancora lo spazio né il momento ideale.

Mi svegliai tre volte allertato da una candela ancora accesa, guardai il suo viso da molto vicino, volevo essere certo che avesse gli occhi chiusi. La baciai leggero per non svegliarla. Lei sorrise senza aprire gli occhi e continuò a dormire. Guardai intorno: i vestiti lanciati a caso, la finestra spalancata sul buio dei tetti e mi accorsi che la Lancia Y non aveva smesso di seguirmi. Soffiai fuori anche quel pensiero sulla timida luce della candela e mi lasciai andare verso una mollezza rigeneratrice, provando a non trascinare quelle immagini nel sonno.

Non ci riuscii. La mente è duttile pensai. L’adattamento è una specie di ammortizzatore gigante che ti avvolge per non farti avvertire i colpi.

Poteva non esserci alcun motivo di pensarci. Continuavo a ripetermelo. Mancava un tassello però, e le ultime sue espressioni mi facevano agitare.

Quando stai bene, la paura che duri solo un attimo è in agguato. Sembra esserci un organo di controllo, nella mente, che sta lì a misurare, facendo in modo che tu non esca dai parametri.

Non ero ancora riuscito a dirlo ad alta voce, non volevo renderlo ufficiale, ma iniziavo ad essere sicuro di averlo visto: l’uomo seduto al posto del passeggero teneva in mano una siringa. Doveva essere piena, dato che la teneva verticale con l’ago puntato verso l’alto. Trattenevo quella scena nella mente anche se era possibile che non fosse mai esistita. Cosa significava quella storia?

I presentimenti, le stranezze di Sara e quell’immagine, sembravano trovare un incastro, in una paura che non riuscivo a decodificare. Per distrarmi ripensai a una conversazione avuta con Sara nell’intervallo di un film, una settimana prima.

- Considera solo per un attimo la violenza della guerra, Hoxy. – Aveva detto lei guardando lo schermo mentre la osservavo sorridendo. Era la sera della guerra. Nel viaggio per arrivare al cinema mi aveva detto, così nel silenzio, che tra il gennaio e il maggio di quel anno, in Israele, c’erano stati trecento attentati.

- Fai uno sforzo d’immaginazione - aveva poi ripreso.

- Riporta indietro il tempo fino ad arrivare all’inizio delle rivalità. Rifletti sulla mente dei due popoli nemici facendo pulizia come se volessi riportare indietro una speciale sveglia a lancette. Qualcosa ti fa pensare che queste persone normalmente siano educate e impressionabili dalla violenza e dalla comune visione del male no? Perché ridi? -

Sorridevo guardando lo schermo. Mi piaceva moltissimo quando iniziava un discorso serio che non sembrava chiaro nemmeno a lei. Poi aveva continuato.

- Ora, portiamo avanti la sveglia fino al momento in cui questi uomini abbiano sperimentato, ad esempio, un omicidio plurimo, vivendolo di prima persona. Mi ascolti? – Saraluna gesticolava e mi colpiva col gomito per non farmi perdere l’attenzione.

- Immagina che il soggetto siano gli ufficiali nazisti.

- Un soggetto a caso… - Dissi sorridendo per depistarla.

- In quel momento per provocare in loro il sentimento di orrore per una strage, tre morti sono stati sufficienti. Nel continuare però a vedere gruppi di venti persone alla volta trucidate, non ti sembra che si formi un callo? – La guardavo, intuendo parola dopo parola che non avrei mai smesso di amarla.

- Sì, un callo come la gomma nel tuo gomito. Ecco, sposta ancora un po’ più avanti le lancette della sveglia. Per provare di nuovo quell’orrore ci vorranno sempre più vittime, più efferatezza. No? Magari un mercato pieno di civili sul quale far saltare una bomba oppure un lager, altrimenti lo sgomento non si farebbe nemmeno sentire. Mi segui? Ecco, lo stesso credo funzioni anche al contrario. La mente si adatta al peggio ma anche al meglio. Non credi? Ma mi stai ascoltando? -

- Sì, e ho da tempo iniziato ad avere dei dubbi sulla parola mente. Se ne fa un uso troppo personalizzato, in ogni discorso. Mi sono accorto dell’inconsistenza del mio modo di usarla solo nel momento in cui mi é servita per comunicare sul serio - dissi.

- Scusa, ma certe volte ho l’impressione che la soluzione al terrore sia così lontana e impossibile che mi vado a scavare io stessa delle piccole fosse dove seppellire i brandelli di realtà che non accetto.-

Stetti in silenzio e mi girai verso di lei per dimostrarle che il discorso si faceva serio. Poi lei disse un ultima cosa.

- Durante il processo a uno dei gerarchi nazisti catturati dopo molti anni che era finita la guerra sai qual è stata una domanda ricorrente ai testimoni sopravvissuti ai campi di concentramento? -

- Dimmi -

- “Come mai non vi siete ribellati?” -

Mi vennero le rughe attorno agli occhi e non seppi cosa dire.

Era finita così, mentre iniziava il film e mentre le prendevo la mano.

Da qualche tempo aspettavo una mutazione, desideravo incontrare qualcuno che potesse insegnarmi il vero significato delle parole. La confusione del comunicare era ciò che di più mi lasciava sconsolato. Avevo a che fare anch’io con Babele e tutto il resto.

Feci un sacco di sogni assurdi ma non mi sorpresi affatto.

Nessun commento:

Posta un commento